首页 为什么是“龙的传人”? 信箱:1131376436@qq.com T: 13671606831 《译龙风云》 |

|

译者应该兼具符号解码者与文化阐释者的双重身份 原标题: 摘要:文章对比了中西方剪纸的符号差异,并基于符号学理论解析了中西方剪纸的英译机制。中国剪纸运用阴阳哲学构建隐喻的空间结构,西方剪纸则基于几何图形实现表意功能。在中西方剪纸的英译方面,文章提出了图像直译、语境补偿、等效替换及多模态再语境化等策略,旨在解决文化耗散与认知冲突问题,推动传统文化的精准传播。 关键词:剪纸艺术;跨文化符号;英译 剪纸艺术作为物质与精神的双重文化载体,其符号系统承载着中西方文明认知范式的差异。在全球化语境下,剪纸英译已超越单纯的语言转换性质,演变为了文化符号的跨体系重构过程。……。 1 研究背景与理论框架 1.1 文化符号学视域下的剪纸艺术定位 1.2 跨文化翻译的理论范式构建 符号翻译理论为剪纸艺术的英译提供了基础框架,但其“符际翻译 (不同符号系统间的意义转换)”概念需针对非遗特性进行适应性改造。原理论强调符号系统间的等值转换,但剪纸翻译涉及文化认知模式的跨体系迁移,需引入动态对等原则。例如中国剪纸“老鼠嫁女”的题材,若仅直译为“The Wedding of Mice”,就会忽略农耕社会中驱鼠纳吉的民俗背景,因此需借助副文本注释,引入“子神崇拜”的文化原型,以重构符号的解释项。这种改造要求译者兼具符号解码者与文化阐释者的双重身份,在语言转换中实现文化模因的移植。 |

文化模因论指文化信息像基因一样,通过模仿来传播的理论。剪纸中的文化模因可分为“形式模因”(如剪纸技法)与“意义模因”(如象征体系),二者在跨文化传播中呈现出了不同的复制保真度。以福建柘荣剪纸的“扣碗”纹样为例,其物理形态 (双碗对扣造型)作为“强模因”易于跨文化传递,但“天地交泰”的哲学内涵作为“弱模因”需依赖语境进行强化。翻译实践中可通过“模因复合”策略提升传播效能,如在“扣碗”的直译后面附加“symbolizing marital harmony through cosmological principles”的阐释,既保留符号能指,又激活所指的文化关联。这种映射机制要求跨文化符号翻译领域建立模因强度评估体系,根据目标语文化认知图式选择直译、阐释或重构策略,从而实现非遗文化基因的有效传承。 |

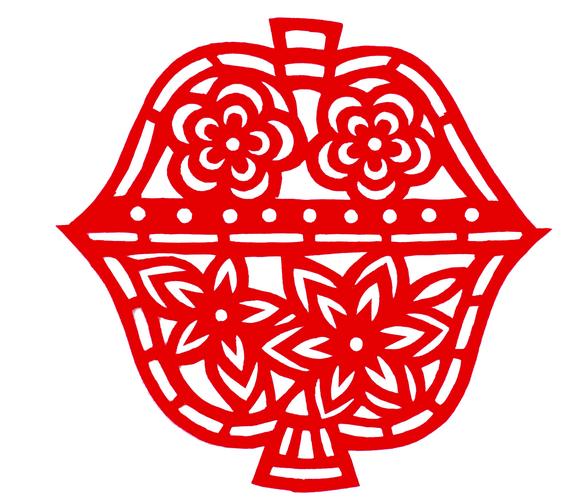

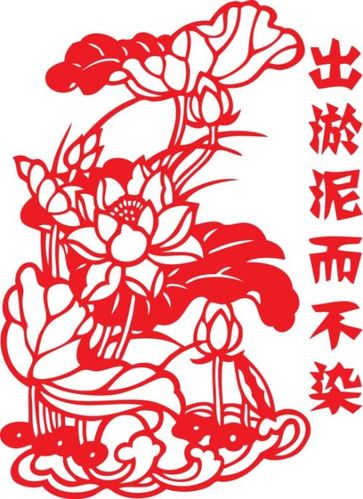

2 中西方剪纸文化符号系统比较 2.1 视觉符号的构型逻辑对比 2.2 象征符号的语义网络建构 东方吉祥符号的隐喻系统建立在集体文化记忆历史性积累的基础上。以中国剪纸中的“石榴”符号为例,其多籽特征在农耕文化中被抽象为“多子多福”的象征,形成了“物理属性-功能价值-文化寓意”的三级语义链。此类符号的解读需激活由民俗传统、语言谐音与哲学观念构成的复合语义场,如“蝠”因谐音“福”,所以蝙蝠也成为了吉祥之物,其符号意义已脱离所指的生物属性,转化为了抽象的文化能指。西方剪纸的象征系统则多依赖历史事件或社会共识的转喻关联,如英国剪纸中常见的“橡树”符号,通过树干纹理与枝叶形态的组合,转喻坚韧品格与国家认同。两类符号系统的根本区别在于其意义生成机制:东方符号依赖隐喻的垂直投射 (从具体到抽象),西方符号侧重转喻的水平连接 (从部分到整体),这种差异要求译者在跨文化转换中采取不同的语义补偿策略,例如对于中国剪纸中“松鹤延年”这类复合隐喻,需通过同位语注释,补充“长寿”的文化内涵,而西方剪纸中的“锚链”符号则需反映了其“稳定与希望”的转喻逻辑。 2.3 叙事符号的时空编码差异 3 剪纸符号的英译策略体系 3.1 符号类型学导向的翻译模式 符号类型学是指根据符号特征分类制定翻译策略。剪纸符号的跨文化转换需依据其符号属性建立差异化翻译模型。图像性符号因其形式与意义的直接对应性,可遵循直译保留原则,如中国剪纸的“莲花”纹样,其形态 (层叠花瓣与莲蓬) 可译为“lotus pattern”,准确传达视觉信息,但需加脚注阐释“The lotus leaves the mud and does not dye”的文化内涵。 |

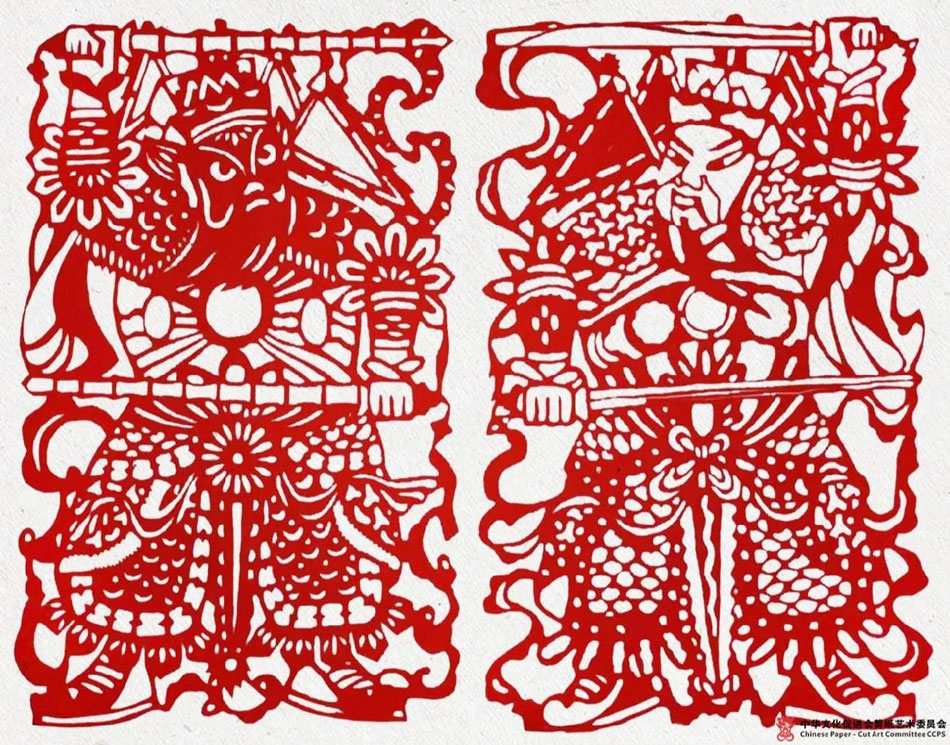

指示性符号的翻译则需依赖语境补偿策略,如在陕北剪纸“老鼠嫁女”题材中,老鼠形象并非生物学意义上的啮齿动物,而是农耕文化中“子神”的象征,翻译时需构建外部语境框架,阐释为“象征农耕社会的生育与丰收繁荣”,以消除文化认知差异。象征性符号的跨文化翻译应遵循“功能对等”原则,如中国剪纸“蝙蝠”不宜直译为“bat”,而应替换为西方吉祥寓意“dove”,并注明其文化含义。此类分层翻译模式可有效降低文化信息耗散率,其核心在于实现符号类型识别机制与目标语接受度的动态平衡。 3.2 文化意象的重构机制 文化缺省导致的意象断裂是剪纸翻译的核心难题。当源语文化意象在目标语中无对应载体时,可采用意象增殖路径实现意义再生。例如蔚县剪纸“门神”题材中秦琼、敬德的形象,若直接音译为“Qin Qiong and Jing De”,便会丧失驱邪镇宅的功能意义,此时需使用同位语扩充为“Door Gods Qin Qiong and Jing De, martial deities guarding household safety”,使目标读者在缺乏文化前理解的情况下仍能捕捉其核心语义。 |

符号互文性的翻译补偿技术则强调利用目标文化的平行符号建立关联网络,如将中国剪纸中“石榴多子”的隐喻转换为西方文化中“葡萄丰收”的意象,虽发生了能指替换,但通过注释说明了“both symbolize fertility and abundance in respective cultural contexts”,可维持符号表意功能的连贯性。此类重构机制的本质是通过语义嫁接实现文化基因的跨系统表达,其效能取决于译者对双文化符号库的调用能力。 |

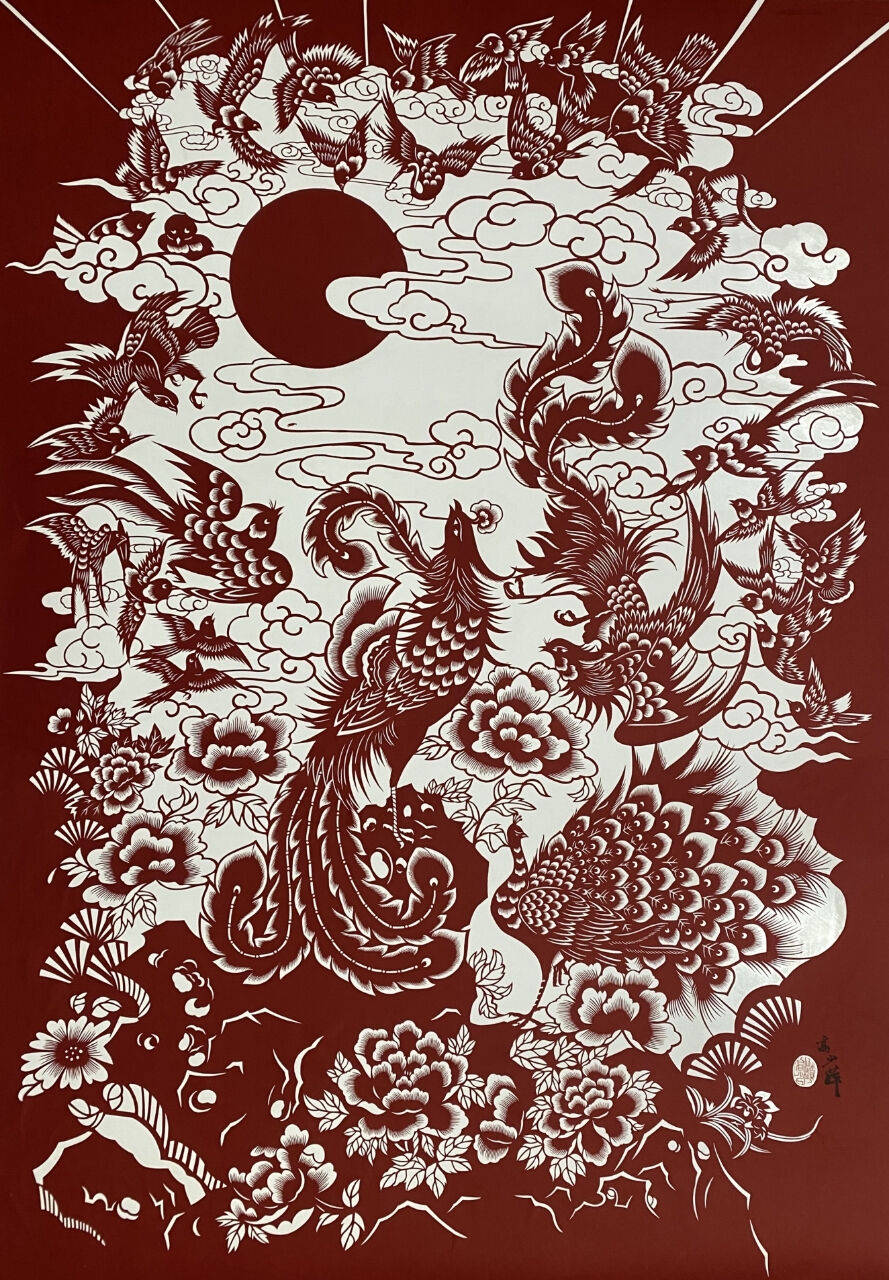

3.3 审美信息的传递维度 剪纸艺术的形式美学特征需通过量化标准实现跨媒介转换。以扬州剪纸的“毛刺”技法为例,其细密锯齿纹形成的视觉韵律感,在翻译中可转化为“densely serrated edges creating rhythmic visual flow”,同时标注原始技法的工艺名称“maoci technique”,既保留形式特征又凸显文化特异性。 意境重构则需运用模糊集合模型处理不可量化元素,如山东剪纸《百鸟朝凤》可翻译为“a phoenix-centered composition with layered avian motifs symbolizing cosmic harmony”,利用“layered”“cosmic”等包容性词汇构建开放型解读空间。此类转换策略的关键在于形式精确性与意义延展性的平衡,避免因过度解释消解艺术留白的审美价值。可以采用“视觉描述 + 文化注释 + 功能阐释”的三维转换框架,有效提高剪纸英译文本的文化信息保有率。 |

4 跨文化翻译的困境与突破路径 4.1 文化负载词的语义耗散问题 文化负载词在跨语言转换过程中普遍存在语义耗散的困境,文化负载词指承载特定文化内涵的词汇,在其他语言中无直接对应的概念。语义耗散指翻译时原文化意义流失或扭曲。例如“龙”在中国文化中是皇权、权力的象征,但在西方文化中则是邪恶的象征,容易导致翻译中语义消散的问题。突破路径需聚焦文化原型意象的再生性重构,例如将“龙”译为“loong”并附加注释“a benevolent celestial creature in Chinese cosmology”,通过新词创造与语义扩容实现文化基因的跨系统移植。此类重构过程需要构建一套原型意象的要素提取机制,从形态特征、功能属性及情感价值三个维度深入解构文化符号,再通过目标语文化符号库的适配性筛选完成重组。 4.2 审美接受的心理图式冲突 审美认知差异导致的心理图式冲突集中体现于形式感知层面。中国剪纸的“留白”技法在西方受众中常常引发“未完成”的误判,因其视觉认知图式更倾向饱和构图。格式塔心理学视角的认知补偿可通过文本干预实现,如将“虚实相生”的美学原则转化为“interactive dynamics between positive and negative spaces”的功能描述,并配以视觉比例图示,说明空白区域的表意功能。接受美学导向的译介平衡点构建需兼顾源语文化完整性与目标语接受度,如针对陕北剪纸“抓髻娃娃”的生殖崇拜内涵,翻译时可采用折中表述“icon of fertility worship with braided hair motif”,既能保留核心文化要素,又能规避因文化敏感而引发的潜在误解。 |

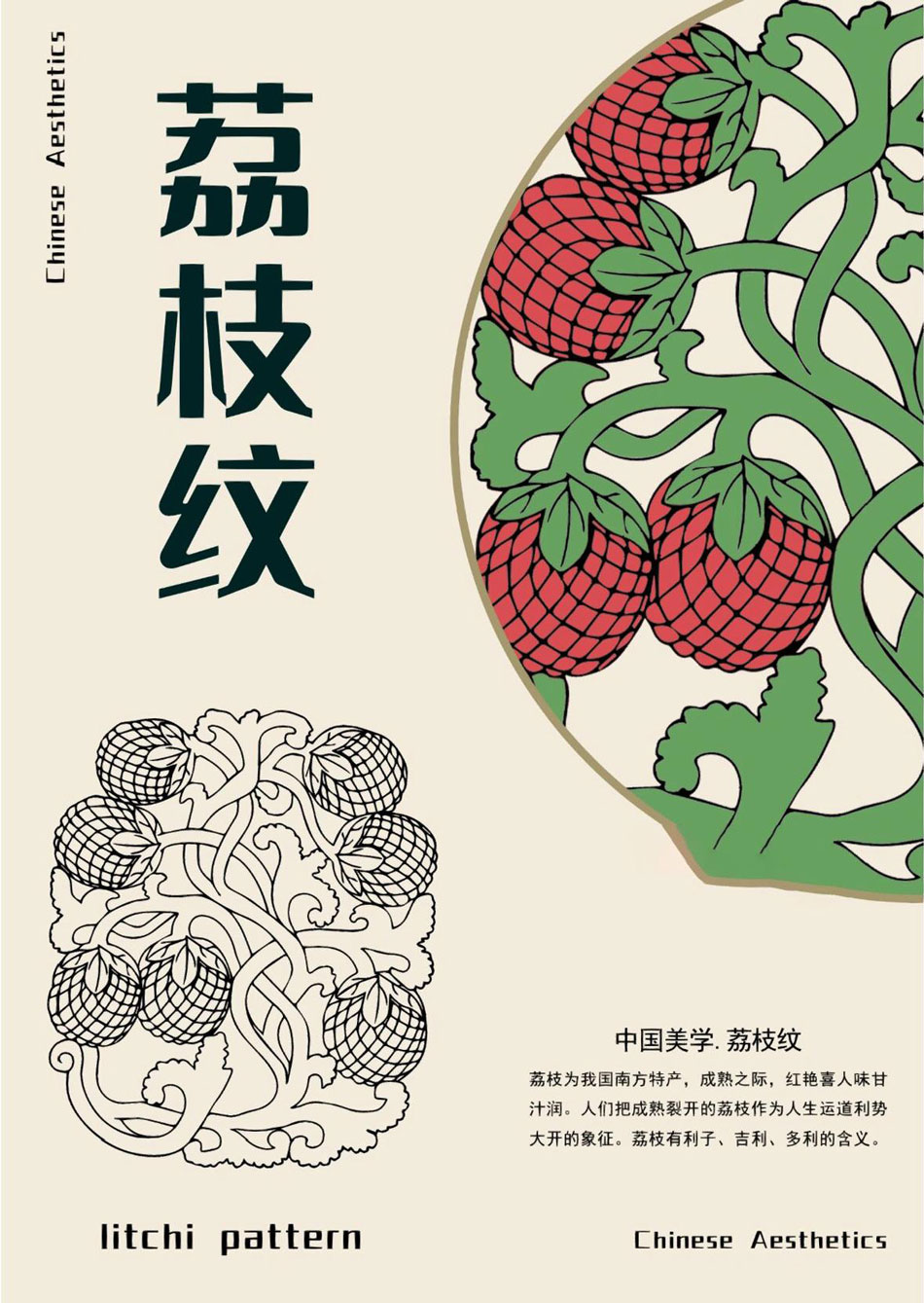

4.3 语境缺失下的符号再语境化 语境缺失造成的符号意义悬置需通过多模态补偿机制破解。副文本的阐释功能强化可有效重建文化语境,如福建剪纸“荔枝纹样”可译为“litchi pattern”后,通过脚注补充“homophonic with 'prosperity' in Chinese, representing family continuity”,使符号的谐音文化逻辑得以显化。 |

超文本链接通过数字技术实现了跨媒介补偿,完成了语义的立体阐释。例如,在电子译本中嵌入剪纸工艺流程的视频资料,或链接至地域文化数据库,详细阐释“抓周”剪纸所蕴含的礼俗背景。再语境化的核心在于构建“符号-阐释-关联”的三维网络,如扬州剪纸“运河人家”在进行题材翻译时,除了文本描述,还可添加历史地图标注漕运路线,使“水纹”符号的时空叙事功能得到跨文化激活。 5 结语 文章通过符号学视角,系统解构了中西方剪纸的文化差异,证实剪纸英译本质上是文化认知模式的跨体系适配过程。在理论层面,提出了符号类型学翻译模型,将剪纸符号细分为图像性、指示性与象征性三类,分别制定直译保留、语境补偿与等效替换策略,突破传统翻译理论对非遗文本的解释局限。实践层面,构建意象增殖路径与模糊集合模型,以有效解决文化缺省导致的语义耗散问题,提高信息保有率。针对翻译困境提出的多模态补偿机制 (副文本阐释、超文本链接),通过数字技术实现了文化语境的立体重构,提高了传播效率,为非遗数字化传播提供了新思路。 参考文献(略) |

|

【编后记】此文中的一些细节还值得推敲,例如,“中国剪纸‘蝙蝠’不宜直译为‘bat’,而应替换为西方吉祥寓意‘dove’”,外国人看见的是蝙蝠图案,但是文字介绍写的是鸽子,肯定会产生疑惑。尽管如此,这篇论文还是非常有价值的,给出了跨文化翻译的很多具体措施。论文作者提出“译者兼具符号解码者与文化阐释者的双重身份”,也值得对外翻译工作者认真思考。 (黄佶编辑配图,2025年5月15日) 相关链接: 专题:电影《哪吒》的译龙方法:从 dragon 到 Loong |

(返回顶部) 返回首页 QQ互动群:417754415 主编黄佶信箱:1131376436@qq.com Tel:13671606831 |