首页 为什么是“龙的传人”? 信箱:1131376436@qq.com T:13671606831 《译龙风云》 |

|

应采用“音译+文化注解”策略消解西方语境中 dragon 的负面联想 原标题: 引言 ……。 核心概念外译传播的现实困境 当前,政府主导的规范编译、学界推动的学术译介与民间自发的传播行动形成互补机制,通过差异化渠道推动中华文明标识的跨文化转译。既涵盖文学作品、文化典籍、学术文献等文本载体,也包括京剧、戏曲等表演艺术形式,亦涉及中医药、法律制度、粮食文化与茶文化等生活智慧形态。随着国际传播实践的深化,部分中华文明标识突破文化壁垒,进入海外认知场域。其中,书法、儒家思想、故宫、京剧和长城已成为最具代表性的中国文化符号,为海外受众所熟知。然而,中华文明标识核心概念的外译传播仍面临多重现实困境,主要体现在“不好译”“译不好”“不好传”“传不好”四个维度。 不好译:核心概念的复杂性、独特性与动态性造成的翻译困境。从复杂性来看,核心概念往往呈现出多维度交织的语义网络,导致译语中难以精准找到“对等词”。比如,“仁”这一概念涵盖修身要求、待人准则、社会治理等多层内涵,而在西方语境中,kindness 多指待人友好、乐于助人的具体行为或情感,是一种浅层次、即时性的善意表达,benevolence 更多局限于个体层面的道德情感,而窄化“仁”的社会维度,humaneness 则强调合乎人性的品质,却忽略“仁”对人性的超越与升华。以上常见的三种译法无一能精准且全面地译出“仁”这一概念的丰富内涵,甚至容易使受众对其含义产生误解。 |

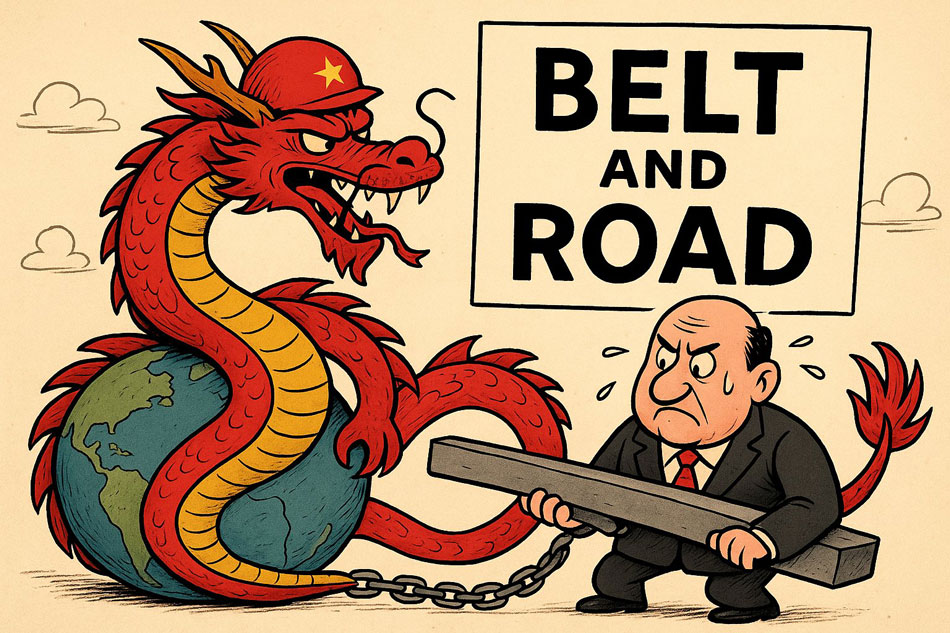

从独特性来看,中华文明标识核心概念是中华文化的精炼,其文化独特性可能会导致某些概念在另一种文化中的“空缺”。比如,道、气、阴阳、五行等概念深深植根于中华文明土壤,在西方语言中难以找到精准对应词汇,有时只能通过解释性描述来近似表达其含义,而核心概念的“不可译性”本质是文化意义系统的差异。 此外,外译难以“译”出核心概念的动态性。先秦时期的“和”这一概念是“礼之用,和为贵”的礼乐调和,承载着宗法社会的秩序理想;近代在民族危亡语境下延伸出“民族团结”的政治意涵;进入当代,又升华为“和谐社会”的治理理念与“人类命运共同体”的文明构想。当译者选择 harmony 作为对应词时,虽能传递“协调”的表层含义,却将这一概念固化为静态的状态,消解其随时代生长的生命力。受众难以从 harmony 中读出从礼乐秩序到全球治理的历史纵深。若试图通过加注补充完整演变轨迹,冗长的阐释又会割裂文本流畅性,导致文化传播的“信息过载”困境。 译不好:译者认知偏差与术语不一致导致的翻译实践瓶颈。作为跨文化中介的核心,译者的职能是在跨文化交流中动态平衡文化本真性与目标语接受度,而当前实践的瓶颈恰在于这种平衡机制的失效。 ……。 不好传:传播环境的结构性制约。翻译传播活动并非处于真空状态,而是始终受到意识形态与权力结构的深刻制约。中华文明核心概念的外译传播,更是深度嵌入全球文化权力格局与意识形态场域之中,面临着来自外部环境的诸多“隐形制约”。 其一,西方中心主义的认知壁垒构成深层文化阻力。长期以来,西方凭借其经济、政治、技术等多方面优势占据着文化强势地位,其价值体系深刻影响着全球认知场域。因此,中华文明标识核心概念易被置于“文明等级论”的认知框架中,其所具有的文化独特性也被建构为“异质性偏差”,进而在跨文化传播中遭遇系统性误读与价值消解,难以进入目标语境的认知核心。 比如,“龙”是承载着祥瑞、权威与民族精神的核心文化符号,而在西方文化中,“dragon”被建构为“喷火的邪恶巨兽”,象征着毁灭、暴力与罪恶。若在外译时直接将“龙”翻译成“dragon”,受众便容易受到西方文化固有认知的影响,先入为主地将其与威胁、强权等负面意涵关联。 |

其二,国际传播话语权的不对等加剧传播效能衰减。……。 传不好:传播策略与接受效果的错位困境。中华文明核心概念的外译传播不仅依赖精准的翻译转换,更需要适配的传播策略与有效的接受路径,但当前传播实践中一定程度上存在忽视受众需求、载体形式单一、效果检测缺失等问题,面临“传不好”的现实困境。 一方面,传播方式的“单向输出”难以获得文化共鸣。……。 另一方面,传播载体与受众分层的错配降低传播效能。……。 此外,反馈机制的缺失导致传播调整滞后。……。 核心概念外译传播的优化路径 当前,推动中华文明核心概念跨越语言与文化壁垒、实现有效外译传播,既是增强文化软实力的重要路径,也是构建人类命运共同体的应有之义。然而,外译传播过程仍面临“不好译”的转译难题、“译不好”的实践瓶颈、“不好传”的环境制约及“传不好”的效果错位等多重挑战。对此,需从翻译与传播两个维度协同发力。 精细化翻译:构建文化适配的翻译体系。……,具体可从以下三大维度展开。 其一,术语标准化。……。 其二,译者专业化。……。 其三,策略灵活化。音译、直译、意译、注释补充等翻译策略的选择需根据核心概念的内涵复杂程度、动态演变特性、外译传播功能定位及受众认知层次等多重变量进行灵活调适。例如,对于“龙”这类存在文化符号差异的概念,应采用“音译+文化注解”的策略消解西方语境中“dragon”的负面联想;……。 |

其核心目标是在“忠实传递概念本真”与“提升受众接受度”之间寻求最佳平衡点,既不刻意迎合目标文化而消解中华文明的独特性,亦不因固守原语表达而导致传播阻滞,最终实现核心概念在跨文化语境中的精准传递与有效阐释。 分类化传播:精准匹配内容特性与传播策略。……。 分期化传播:遵循认知规律与时间逻辑的递进式传播。……。 分层化传播:构建“政府主导/专家支持/公众参与”协同体系。……。 分众化传播:基于受众画像定制内容与形式。……。 分区化传播:立足区域国别研究,调整传播策略。全球不同地区的文化语境、媒介生态与舆论偏好存在显著差异,分区化传播需基于区域国别特征制定差异化策略,让核心概念在不同文化土壤中找到适配的传播路径,避免“水土不服”,实现“入乡随俗”。 针对欧美地区,需重点消解“文明异质性”偏见,传播策略应侧重“对比对话”:如在解释“龙”的文化内涵时,可通过中西方龙形象的符号学对比,突出中国“龙”象征祥瑞与西方 dragon 象征邪恶的语境差异,辅以故宫龙纹文物、春节舞龙视频等视觉素材强化对中国“龙”的正面认知;同时善用本地主流媒介,如与《纽约时报》《卫报》等合作开设“中国智慧”专栏,用其受众熟悉的话语体系解读“人类命运共同体”。……。 结语 ……。 |

作者简介:王建华,中国人民大学吴玉章特聘教授、博导,中国人民大学国际文化交流学院院长、区域国别研究院副院长。研究方向为翻译认知研究、英语国家国别研究、文化翻译与传播研究,主要著作有《建党百年中国翻译传播研究》、《多模态文化翻译理论与传播研究》、《中国优秀文化外译话语体系建构》(论文)等。 (黄佶编辑配图,2025年10月24日) 相关链接: |

(返回顶部) 返回首页 QQ互动群:417754415 主编黄佶信箱:1131376436@qq.com Tel:13671606831 |