返回首页 《译龙风云——文化负载词的翻译:争议及研究》全文免费下载 |

|

----------- 本网专稿 ----------- 突破纸刊瓶颈,提高交流效率,论文网上首发,让学术返璞归真 对译“龙”问题的场域权力关系和符号暴力分析 张建惠(鲁东大学) 摘要:西方人认为贪婪、残忍、邪恶的“dragon”在中国被误译为“龙”,中译英时,“龙”也被对译成“dragon”,貌似默契,实际上却导致了西方 dragon 与中华“龙”两个概念的严重混淆。许多西方媒体坚持以“dragon”作为指代中国的符号,给中国形象带来了无法估量的负面影响。本文从布迪厄的社会学视角出发分析译“龙”为“dragon”在西方政治文化场域中所受到的权力关系结构和符号暴力影响,认为继续译“龙”为“dragon”无助于西方受众改变刻板思维、理解中华龙文化的本质,反而成为仇华势力妖魔化中国形象的推手,提出应尽快、全面停止使用 dragon 这个译法,改译为未受符号暴力支配的 Loong。 关键词:龙;场域;权力;符号暴力;他塑;自塑 1815~1823年,马礼逊在澳门编纂出版的《华英-英华大词典》将“龙”译为“dragon”。中国学者编纂出版英汉词典始于十九世纪与二十世纪之交,但将“dragon”与“龙”混为一谈的错误没有得到更正。中国社科院张宇燕、冯维江认为,“东方的神龙与西方的恶魔 dragon 之间的联系或等价关系,只是近代西方传教人士人为建构和散布出来的”(转引自黄佶,2017:396)。“Dragon”错译为“龙”以及“龙”译为“dragon”是鸦片战争以来西方话语力量在华建构的结果(关世杰,1995,转引自覃江华,2007:114)。换句话说,用“dragon”来代表“龙”是殖民文化的必然产物。 “龙”与“dragon”的相似性是有限的,但是在关键特征方面,二者迥然不同。从外形来说,龙这种神异动物兼容了马、鹿、蛇、鹰、鱼等多种动物的特征,神态雍容、表情威严,体形修长优美、极具威仪,颜色是象征海洋河湖的绿色、蓝色和象征皇室的金色;除古代传说中的“应龙”外,中国龙没有翅膀;而在古希腊和圣经文化影响之下,希腊语的 drakon、拉丁语 draco、法语 dragon、德语 Drachen、俄语 Дракон 对应的都是可憎的形象:神态狰狞,颈部细长,头有角褶边,牙齿尖锐,而最明显的特征是它巨大而丑陋的腹部,背后有类似蝙蝠翅膀的肉翼,颜色以灰黑为主。 从“栖息地”来说,中国龙以江河湖海、天空为家,而 dragon 以阴暗的山洞为家;从“职能”来说,数千年来,龙是中国的海洋之神,被视为传统中国民族的图腾,掌管兴云降雨,因此受到这个农业大国人民的尊崇敬畏,是不折不扣的瑞兽,并成为王权的象征,现在,“龙”被视为中华民族和中国的象征,成了联系海内外华人情感的精神纽带(黄佶,2006:162);而 dragon 是凶恶严格的地狱看守或机警严厉的监护、飞扬跋扈的女人、暴力好战的人。 从象征意义来说,中国“龙”象征祥瑞、尊贵、财富、前途和权力,象征蒸蒸日上的精神,而 dragon 是邪恶凶残、贪婪丑陋的象征。 在语言上,“龙”的搭配意义是正面的,例如“龙飞凤舞”、“龙凤呈祥”、“ 龙蟠虎踞” 、“龙腾虎跃”、“ 卧虎藏龙”、“画龙点睛”、“攀龙附凤”、“生龙活虎”、“望子成龙”、“乘龙快婿”、“龙马精神”、“鲤鱼跳龙门”等等。 中国神话里即使有恶龙,也只是小范围的恩怨,并不涉及残害人类的“是否正义”的问题。而自从有《圣经》开始,dragon 就是臭名昭著的撒旦、恶魔,专司破坏和残害,凶残恐怖、罪孽深重,西方儿童从小就知道,勇士的使命和最高成就是杀掉 dragon,为民除害。包含 dragon 的习语无一包含正面意义: “dragon lady”是指冷酷无情、强势、欺压别人的女人;“to sow dragon's teeth”是播下“龙”牙,比喻挑起嫌隙,造成仇恨;“tickle the dragon's tail”是指挠龙尾巴,比喻做冒险的蠢事;“drain the dragon”意指男性小便([for a male] to urinate);“got the dragon”是有口气(having foul-smelling breath)。 一些现代说法里也包含 dragon,如“to feed the dragon”是指西方公司把贸易或工作外包给中国;“to chase the dragon”比喻吸食违禁的药物,如海洛因。Dragon 的恶名也偶有例外,在威尔士、斯洛文尼亚首都卢布尔雅那市和冰岛,dragon 被视作力量权威的象征。但在绝大多数西方国家和地区,dragon 与普通人对尊贵、吉祥、力量、好运、农业丰收的盼望毫无关系;围绕 dragon,已经形成了一个充满负面色彩的意义网络,主体内容无法与中国“龙”文化的涵义相通。简言之,“龙”和 dragon 这两种神话动物有云泥之别。 |

|

Dragon 始终代表丑陋、贪婪、邪恶,被西方绝大多数国家的不同政治力量用于指代棘手的困难或敌人,例如二战中的德国法西斯和日本、911 事件以后的恐怖势力、财政赤字、环境污染;美国总统就职宣誓时手按在圣经上,而恰恰是圣经里说 dragon 是最大的恶魔。最近几十年来,西方主流媒体,如美国《时代周刊》、《纽约时报》、英国《经济学人》等,在大量著作和政治漫画、政论文章中使用“dragon”的形象指代中国,这些 dragon 面目丑陋、表情狰狞、眼神狡黠、腹部凸出、口中喷火,破坏贸易规则、偷窃西方核心科技、威胁西方以及全世界的科技与知识产权甚至国家安全。以 dragon 作为对中国的暗喻,形象辨识度极高,妇孺皆知、简洁方便,可以在不辨事实的受众中轻松、有效地对中国进行污名化。 |

可想而知,2017年11月8日,特朗普总统夫妇在故宫参观,听到翻译说我们中国人是“the people going down from dragon”时,为何表情复杂。 因为“dragon”一词的误译,“龙”的意义掺杂了诸多负面内容,“恶龙”、“毒龙”等表达法逐渐为人熟知。2005年,龙落选北京奥运会吉祥物,官方解释是,“西方人眼中的龙和我们所引以为自豪的情感寄托是不相吻合的,容易产生误解”(李艾,2005)。dragon 被错译,导致许多人混淆了东方的“龙”与西方的“dragon”。 许多基督徒也因为这个误译而对中国传统文化的“龙”避之不及。因此,西方人眼中的喷火怪兽 dragon 与中国人引以为自豪的情感寄托“龙”必须做出清楚的切分,“dragon”更应该音译为“杜拉更”、“厥根”。许多学者参与了推动重新译龙、修改龙的英译。华东师范大学黄佶教授“为龙正英名”奔忙十多年。2007年11月18日,首届中华龙文化兰州论坛发布了“兰州宣言”,指出:“中华龙与西方 dragon 完全不同。中华龙形象神奇,主要象征正义与吉祥;西方的 dragon 外貌丑陋,主要代表邪恶与祸祟。应将 dragon 直译为‘獗更’;将“龙”英译为‘loong’,以示区别”。全国政协委员、民进陕西省委副主委岳崇多次在全国政协会议提交提案,建议将龙译为“loong”,将 dragon 汉译为“拽根”。2018年两会召开期间,著名作家贾平凹提出,“关于‘龙’的对外英语翻译的问题,希望有关部门重新翻译关于龙的概念。”响应这些意见,部分企业和政府部门进行了改译工作。 但有学者认为,不存在所谓对龙的偏见,西方也有好的龙,有人以 dragon 命名银行、著名橄榄球队,文艺作品里好龙也屡见不鲜。黄佶认为 dragon 的含义主要是负面的,而龙的含义主要是正面的;乖顺、不惹事的 dragon 是被人类降服了,用以驱使它们去攻击敌人,而中国龙不应该被“降服”;文艺作品为了吸引读者和观众,经常让角色“反串”,出现好的老鼠、大灰狼等等,但这不等于这些动物的象征意义改变了。 词汇的理解取决于语境,不同的语境会唤起不同的联想意义。例如,给一支特种部队起名“某某狼”,唤起的是勇敢、锐利、迅速等联想,有正面色彩;而评价某人性格如同“狼”时,唤起的则是贪婪、凶残的意义,只有负面色彩。“dragon”作为某些商业机构的名称时,可以彰显它独一无二的魄力、威权;而一旦到了政治和文化语境,西方媒体用 dragon 来指代中国(或当中国以 dragon 自我指代)的时候,在西方受众中唤起的联想是除了强大、威胁,就是邪恶、贪婪、丑陋,中国“龙”代表力量和权威的正面意义荡然无存。当 dragon 前面加上 red 用于指代红色中国时,恰好成为《圣经》中吞噬新生婴儿的“大红龙”,这个说法也就成为一个寓意恶毒的双关。对于西方试图抹黑中国的势力来讲,中国对外传播用“dragon”自称,是求之不得、正中下怀的“神助攻”。 |

|

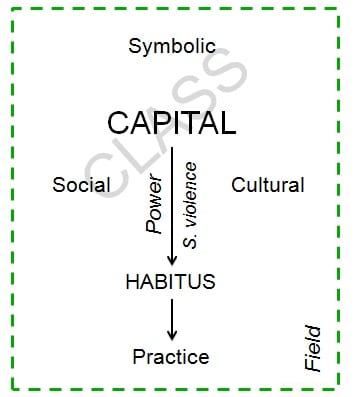

用符号来妖魔化中国,在西方政治领域成功制造了“井里投毒”(poisoning the well)的谬误效果,而我国的中小学课本仍然在向学习者传输这个错误的对应,汉英翻译界也仍有很多学者主张将错就错,继续使用 dragon 的译法,认为“dragon 用了那么多年,即使有贬义也已经改变了,现在更改翻译,会造成沟而不通”;有人认为“杜拉更已经不再凶恶”、“外国人已经了解中国的龙和西方杜拉更之间的区别”;“语言在朝共识的方向发展时本来的意思会消退,dragon 在美国已经被接受了,在全球化下它有了新的定义”;“中西频繁交流后,西方的文学电影作品中,也有龙的正面形象出现”。 2017年,“中华思想文化术语传播工程”公布了四百条中华思想文化术语的诠释与英译,保持了译龙为 dragon 的做法。该工程学术委员会委员、外语教学与研究出版社副总编辑章思英认为:“到了今天,海外很多读者已经知道中国龙不同于西方的龙,中西交流频繁后,西方的文学影视作品中,也有龙的正面形象出现。” 但是以上所提及的 dragon 形象的正面化,只是个别机构的命名,或仅在部分影视作品、儿童文学中出现,被一小部分西方受众接受。而且这个正面化的另一个特点是,为博人眼球,对 dragon 形象做出一些改动,也无非是想“把龙视作下一个降服、驯服的对象”(黄佶,2018:85)。 长达数百年的时间跨度内,dragon 象征的事物几乎都是负面的,正面的不到百分之一(黄佶,2018:5)。因为时间久远、地理跨度宽广,“dragon”所携带的负面意义十分稳定,“dragon”的对立面,不是善良、无辜、无助的弱者,就是勇敢、正义的屠龙勇士。刻板印象让西方受众很难在政治领域、国家形象问题上认同 dragon。 (返回目录) 看似相对自主的文化生产场,从未断绝与权力的秘而不宣的交往(张意,2005:16)。 “龙”的翻译问题不是简单的语言实践和运用,而是在复杂的社会和文化、政治等场域中,受到权力、资本的重重形塑和挤压。 因此,有必要在“龙”的翻译问题中引入布迪厄的场域概念。场域是“具有自己独特运作法则的社会空间”(Bourdieu,1993:162),是“在各种位置之间存在的客观关系的一个网络( network),或一个构型(configuration)”,从场域的维度划分世界就是“从关系的角度进行思考”(布迪厄、华康德,2004:133),其独特运作法则是不以任何人意志为转移的事实,不存在超越历史因素影响的场域之间关系的法则(刘少杰,2014:156)。场域中的不同社会要素占有不同的位置,这个位置是客观的,起着规定性的作用;位置含有社会资源或权力资本。 |

纯语言视角下的翻译,将语言内容看做一个自足的整体,预先假定一个合法的言说者和合法的接受者,他们彼此之间相互认可,建立沟通的前提已经得到保证、无需多加思考。但在复杂的现实中,恰恰是这个前提存在根本性的问题:某文化的言说者进入异域文化场域,在历史和社会原因的影响下,由于不同的场域位置、资源和资本,言说者尚未完全确立合法性,双方之间难免隔阂、误解甚至敌视,言说内容受到有意无意的误读。 翻译不应忽视场异域文化场域的权力关系对比。文化场域总是存在不同阶级对文化符号权力的争夺,翻译场域和新建构的文化场域都会受到权力场域的制约,以实现维护权力场域集团利益的目的(任东升、裴继涛,2012:81)。在言语沟通中,如果不考虑在交流中发挥了作用,但不被察觉的权力关系结构的总体,那么交流中一个非常重要的部分,甚至包括言谈信息内容本身,就始终是不可理解的(布迪厄、华康德,1998:188)。具有权力的合法的言说者和接受者之间的权威 - 信念关系是建立沟通“编码 - 解码”过程的基础,一旦这个关系在沟通中缺失,理想中的编码 - 解码就难以实现。这个情况在弱势文化进入强势文化的翻译中是常见的。单纯的传统文化译介受到的误解相对较少,而政治、经济等话题的汉译英往往要面对各种敌意、偏见,如同逆水行舟,难以摆脱在权力场域中某些机构或集团维护为自身利益而施加的权力的影响。 当受众成员已经通过社会化或文化同化过程不知不觉地接受了某一机构作为具有认证、仲裁、定义、授权等功能的权威机构的地位,则这一机构及其语言所体现出来的任何武断对他们来说都显得自然而然、合理合法,都不觉得是一种“通过象征手段实行的强加”(Bourdieu,1991:72)。作为进入西方文化场域的言说者,译者要向西方传递中国“龙”的真正含义,必须充分认识自身话语权力状况,确保自己处于有利言说的权威 - 信念关系、言说内容不被定位为非法性,并以各种可能手段抗衡权威机构以资源和资本塑造的武断。 由于中西方文明长期存在的客观差异、意识形态层面根深蒂固的敌视和偏见(袁赛男、李丹青,2018:88),加之西方中心主义视角下由西方发达国家的权势霸权、制度霸权和观念霸权构成的国际秩序(姚乐,2018:38),以及进入二十一世纪后中国的迅速崛起,东西方之间产生了前所未有的深刻对峙。以美国这个西方世界头号大国为例,两党之争是美国政治的常态,但是在围堵中国的问题上,两党高度一致,都以遏制中国为己任。尤其自 2017年起,特朗普担任美国总统后以偏执强硬的姿态打破了原来中美之间的战略合作关系,两国之间不同国际秩序观、不同文明观和价值观、不同安全观和发展观,以及称霸与反霸、单极与多极、遏制与反遏制之间的结构性矛盾日益凸显。 |

|

美国霸权始终忌惮中国的崛起,担心中国对美国既得利益的冲击,在对中国的态度问题上加速呈现偏执、非理性、极端化的特征,不遗余力地遏制中国崛起,一连串政治檄文如《国家安全战略报告》、《国防战略报告》和《战略核态势报告》等明确将中国设定为“主要战略竞争对手”。可以说,二十一世纪将是中美结构性矛盾的集中爆发期。2017年底,英国《经济学人》杂志又抛出美国民主基金会的两位学者新造的“锐实力”概念,恶意揣测中国在全球影响力的渗透,制造对中国的焦虑和敌视。 中国即将填补国际体系中的权力真空,让西方国家深感恐慌,深陷自己塑造的话语体系中无法自拔(姚乐,2018:39)。不论中国如何对美示好,美国对中国的战略敌意、遏制中国的冲动都不可能实质性减少,美国围堵中国的决心会更加坚定。西方媒体在国际传播中占据有利地位,频频利用国际话语权抹黑中国,美欧等西方发达国家对中国的刻板印象一时难有根本性改变(袁赛男、李丹青,2018:89)。 一旦进入西方话语场域,我国对外传播就进入了一个象征空间,“参与争夺和确定合法性”,即象征资本(张意,2009:97)。所有社会性的表达或符号再现都不能离开其建构性的权力关系,而权力的成功实施需要合法化(斯维茨,2005:7)。对外传播进入的西方话语场域存在对我/他的区隔,传播者或译者需要在携带异域资本和习性的前提下争取象征资本,即争取合法化。 不管我们对中华文化价值有多少自信,都应该看到,西方政治、文化场域中合法的本土言说者(主要包括与政治有着千丝万缕联系的媒体)处于客观上的“事实发布者”位置,拥有占据绝对优势的政治、经济、文化领域的资本和权力,创造了他们与受众之间不容置疑的权威-信念关系。借助“dragon”的传统定义,以其作为彻底负面定义中国的标签,确实能收事半功倍之效。受众的习性与场域有着根本的契合,这种内嵌式的契合使得他们下意识地接受场域的支配性价值、资本,相信游戏的争夺对象、胜负结果,并内化为身体向度的性情倾向、感知方式和思维习惯。 西方媒体掌握了场域话语威权,受众将其着力塑造的习性内化,相比于这二者,中国对外传播行为者被区隔为他者,在西方政治和文化场域处于被动、劣势,并不具备势均力敌的权力资源、资本和合法性;在这个前提下,仅凭乐观的愿望不能颠覆仇视

dragon 的权力结构、文化资本和权威 - 信念关系。已经在西方文化被定义为非法的内容,很难因为外来言说者执着地自说自话就变黑为白。中国即使是长期、充足地给“dragon”赋以正面色彩,也无助于改变西方文化关于

dragon 的刻板印象。 |

(返回目录) 任何场域中,话语权的争夺都无处不在。每一次语言表达都应视为一次权力行为,这正是布迪厄的符号权力(以及符号暴力)概念所力图把握的问题(杨善华,谢立中,2006:173)。话语权正是符号的权力。符号权力由特定场域的逻辑决定,是通过言语构建已知事物的能力;是使人们视而可见和闻而可信的权力(Bourdieu,1991:170)。符号系统把社会系统内化到认知系统中,也就把社会秩序嵌入其中。从社会学的符号权力视角来看以翻译为代表的跨文化交流问题,就会发现,当寻求认可的异族文化进入目的语场域,就产生了异族和本土这两种文化对符号权力的争夺。这种争夺本质上也是政治、经济、文化场域中权力争夺的投射。 符号暴力的具体表现就是拒绝自由交流(龙振峰,2015:54)。“Loong”从 1814年起就被提出、后来被中外学者一再建议使用(黄佶,2018),至今已有百年历史;但是,在英国国家语料库(BNC)和美国当代语料库(COCA)搜索 loong/Loong,得到的结果只有 Lee Siu Loong(李小龙)、Lee Hsien Loong(李显龙)、Pauline Loong,没有以 Loong 指代中国“龙”的用法。消息并不闭塞的美国媒体可以接受大量音汉语译词表达中国的专有文化元素,例如“yin”、“yang”、“kungfu”、“ jiaozi”、“ feng shui”、“majhong”(麻将)、“cheongsam”(长衫,旗袍)、“kang”(炕)等等,但是他们从不主动在正式指代“龙”时使用 Loong,收录“Loong”的只有维基百科、the Free Dictionary 和 Urban Dictionary(黄佶,2018:10)。但是这三个网站在本质上都以开放性、非权威为特征,不能代表西方受众的整体共识。坚持以 dragon 指代中国,而且在图像对应中,使用西方的 dragon 形象远多于中国的龙形象。 符号权力的“社会巫术”无孔不入地渗透到行动者的身体、前反思性的实践里,在社会中相对独立的小世界——场域中,聚集为场域的特定空间、独特的场域逻辑,从而区隔、筛选和规训行动者(张意,2005:15)。如果说符号在同一社会中各阶层之间的区隔带来的是雅俗、好坏、神圣与低劣之间的区别,那么西方政治力量假媒体之手,以 draogn 指代中国,将是非、正邪的概念转换为一目了然的认知图式和区隔感,起到的作用则是区隔敌我、邪恶与正义,极大地阻碍了对中国“龙”的正确认知,乃至认同的形成。 有没有西方受众能够自动抵抗 dragon 的符号暴力?必须看到,与其它资本形式如经济资本、社会资本不同,符号暴力的作用被遮蔽了,它是隐性的、软性的,它的运作以社会成员完全认同为前提,在符号暴力统治之下的人并不会意识到自己正受到暴力的控制。在某一种文化中,一旦符号得到长久的使用,成员都会对其意义视为理所应当、是合法的,因而很少跳出“实践无意识”对其进行反思。对符号暴力习以为常的文化成员闭目塞听,任凭摆布。当行动者认同和内化了场域逻辑后,象征权力就自然而然地剥夺行动者对场域真相的反思能力(布迪厄,2003;转引自张意,2009:97)。符号权力因此具备了无法抗拒的暴力属性。 布迪厄强调,行动者下意识形成与场域契合的信念关系,而无反思地接受场域规定的逻辑。这似乎道出:有能力反思和采取有效抵抗的社会行动者止于能够贯彻反思精神的科学知识分子(张意,2005:26)。西方政治领域和大众传媒领域明显的逐利性使这样的知识分子数量少之又少。在东西方意识形态冲突、政治、经济、军事利益愈演愈烈、西方利益集团必须给中国涂抹上假想敌色彩的前提下,头脑清醒、能够进行批判分析、摆脱集体思维模式的西方受众群体非常弱小,重塑概念的过程极其漫长。大多数西方受众不会仅仅因为中国“龙”的异域文化背景就对“中国龙”另眼相看。言语的效力,产生于受众对修辞者的认同(identification),只有遵从受众的意见才能为修辞者提供一个支点,使得他撬动受众的另外一些意见(Burke,1969:55~56)。当受众因为刻板印象而自动站到修辞者的对立面,认同就无法产生,言语也无从实施效力。当中国持续使用 dragon 自指,对中国抱有偏见的西方民众会认为,这等于不打自招、承认了邪恶本质。 布迪厄的理论是否过于悲观?惯习机制会因为外部压力而改变吗?如果中国使用 dragon 自称足够广泛、持久,西方受众是否就能认同 dragon 代表威严、富贵、成功、吉祥等完全正面的含义? 对于这个问题,张意(2009:98)的观点可以做出回答:造成行动者习性产生的因素必须是“当社会变迁致使习性和场域之间发生断裂或龃龉之时,长期沉淀的积习或习性便会在外部的压力迫使下产生自觉,从而促使行动者反观自身处境而做出一些调整。……,场域与场域之间、场域内部发生多重变动,……”换言之,要西方受众改变对

dragon 的刻板印象,需要的前提是,存在足够强大的社会变迁,造成西方大众厌恶 dragon 的惯习与自身场域之间的断裂、龃龉。假设这个社会变迁的质变前提存在,固着于

dragon 之上的符号暴力就有望在可预见的未来得以逆转甚至清除;反之,乐观地宣称:只要随着中国外宣量变累积,dragon 指代中国“龙”就能得到正确的理解,则是过于一厢情愿了。 |

每个民族的历史文化符号都具有文化专有特性,很难在目的文化中找到精确的对应,这的确是提升中国国家形象的翻译难点之一。译者担心受众难以接受,将其替代成目的文化中已经存在的某个符号,试图减少受众的理解困难,确实是煞费苦心的努力。但是其结果往往事与愿违:不仅源文化的内容未能再现,反而迁就、固化了对方的误解,导致目的文化的符号覆盖、更改了源内容,更将符号的命名权、定义权拱手交给对方文化。 不可否认,因为西方文化和商业场域需要新鲜个性、吸引眼球的内容,“dragon”形象在个别作品中出现了局部的正面变迁。但是更普遍的事实是,在西方政治和文化场域中,dragon 即“邪恶丑陋”同义词的符号暴力无处不在。以文化场域的个别、特殊现象为依据,不分场域,坚持译“龙”为“dragon”,无异于将中华“龙”的内涵自动置于殖民文化的符号暴力之下,听任西方媒体对中国文化形象的“他塑”。在这个过程之中,东方语言文化再次陷入了被殖民、消灭的危险境地(覃江华,2007:114)。 (返回目录) 有研究者认为,布迪厄的社会学观点带有决定论色彩。但应当承认,如果想要改变规则,首先就要认清并尊重规则,寻找能够带来转折的场域因素。 如果符号系统在构造世界的过程中发挥了作用,那么,人们也就可以通过改变世界的表象来改变这个世界(布迪厄、华康德,1998:14)。符号可以携带暴力,同时能够与此对抗、发挥反方向作用的,也是符号。符号可以扰乱或解构既定社会结构,形成个人新的心智结构,而推翻统治者,发挥反方向的作用,这正是符号的政治功能(毕芙蓉,2015:54)。 对外传播能否成功,系于通过精心选择的符号能否取得合法化的符号身份,实现更好的传播效果。对中国“龙”的翻译相当于在西方文化中为中国“龙”命名,作为软实力的一部分,这个命名权至关重要。似是而非的“dragon”将命名权交给了英语文化,要对抗“dragon”的符号暴力,目前为止最有价值的“自塑”选择是“Loong”。这个译法并非生造。早在 1814年,英国传教士 Joshua Marshman(马希曼)出版的《中国言法,Elements of Chinese Grammar》一书,就把“龙”字注音为 Loong。三十年代,上海的“龙凤香烟”被译为“Loong Voong Cigarette”;2004年,台湾学者蒙天祥呼吁把龙译为“loong”(黄佶,2017:5)。 黄佶认为,尽管当今中国在国际上的影响正在增长,但是,在世界各国普通老百姓中,了解到中国龙和西方的“dragon”有差别的人,实在是太少了。让他们了解二者的差别,需要做大量的解释工作,要世世代代地向他们解释下去,会产生很高的传播成本。而把“Loong”和“dragon”分成两个概念,则四两拨千斤,省却了无休止的笔墨和口舌解释。 2005年联合国教科文组织以压倒多数通过的《保护和促进文化表现形式多样性公约》(现已生效),确认了以下重要原则:各国拥有在其领土上维持、采取和实施他们认为合适的保护和促进文化表现形式多样性的政策和措施的主权。龙是龙(“Loong”),dragon 是 dragon,世界文化是多元的。更改错译,是坚持世界文化多元性的表现,是实施文化主权的体现。 服从携带符号暴力的“dragon”译法就无法给中国“龙”争取话语权。名不正,则言不顺。与其以严重误译期待受众认同、置本土文化价值于他人喜好评判,不如舍弃这个适应且强化定势思维、被西方媒体大肆利用的词,另起炉灶,译“龙”为“Loong”,将中国龙文化的损失降到最低。使用这个音译词,跟所有音译词一样,起初“Loong”在英语里难免陌生,但是它的目的在于截断“dragon”的污名化作用、让“dragon”的符号暴力无处着力,为中华龙的尊贵、威严、神圣、祥瑞、和谐、强大等核心意义预留出空间,保护中国文化的符号权力,有效地传播中华文化。 以“Loong”与“dragon”分庭抗礼,是为了明确提醒西方:中国“龙”不是“dragon”,“龙”的文化内涵不容扭曲。由此可能产生的沟通损失,远远小于被污名化(stigmatize)的损失。 |

(返回目录) “dragon” 已经在英语文化场域形成难以撼动的刻板思维,“dragon 是邪恶的象征”在西方具有高度合法性,中国自称为“dragon”几乎等于主动对号入座。这个译法无视由西方政治、历史、宗教和文化等因素共同塑造的场域利益和权力结构、无视固着于“dragon”的符号暴力,仅凭乐观的意愿,坚持译“龙”为“dragon”, 并不能产生期待的文化传播效果,得不到西方受众的认同,“以我为主”走向了无视环境因素、违背传播规律的“以我为转移”,在实际上让恶意的“他塑”有机可乘。 “他塑”的霸权之下,弱势文化需要通过“自塑”命名,以“Loong”确立“龙”的文化合法性,以此获取应有的地位、提高文化价值、积累文化资本,对抹黑自己的“他者”还以“符号暴力”,进而实现话语权力的建构。 参考文献: 作者简介:张建惠,鲁东大学教师,中国译协会员。研究兴趣:外宣翻译。 |

(收稿日期:2018年11月18日) |

【编后记】 张建惠老师此文使用场域理论对译龙问题进行了分析讨论,这使我们更清晰地认识到:语言含义的变更受到很多因素的影响,奢望外国人彻底改变对 dragon 一词的理解,将其和中国的龙完全对应,是不可能的事情。 中国学术界目前使用的学术交流渠道过于狭窄,主要是在纸质学术期刊上正式发表学术论文,但是纸刊版面有限,发表周期长,商榷门槛高,难以满足学术交流的需要;中国学界虽然频频举办学术研讨会,但是差旅成本高,会上交流时间非常有限,甚至没有交流环节。 学术研究过程需要大量的交流和相互“拍砖”,只有这样,学者对问题的理解才会不断深入。互联网是一个非常好的交流渠道,不仅耗时短,打完字立即可以被大家看见,而且商榷门槛极低,三言两语都可以,不必写成正规的学术论文,时间也非常充裕,可以你来我往,唇枪舌剑,长期进行深入讨论。张老师选择互联网首发学术论文的做法,值得中国学界全面采纳。 龙 Loong 网建立了配套的 QQ 讨论群(417754415)和微信群,欢迎大家对张老师的文章展开讨论。也欢迎大家告知主题相关的论坛(BBS)或其它互联网渠道,作为讨论的平台。 (黄佶编辑配图,2018年11月18日) ------------------------------- (返回目录) |

返回首页 《译龙风云——文化负载词的翻译:争议及研究》全文免费下载 |