返回首页 《译龙风云——文化负载词的翻译:争议及研究》全文免费下载 |

|

从“格义”到“正名”——翻译传播中华文化的必要一环(摘选) 潘文国,原载《华东师范大学学报》(哲社版)2017年第五期

关键词:格义;正名;文化;传播 …… 翻译作为跨语言、跨文化的活动,就是要在各种相对的甚至不可通约的文化之间实现彼此理解,在这过程中最容易犯的毛病就是从自己的语言、文化出发去看别人的语言、文化,作出自以为是的解释。“正名”,就是要纠正这一由于语言世界观带来的偏见或曲解,真正弄清某些词语在其自身文化语境下的真实含义,并用另一种语言尽可能正确地表达出来。 所谓“从自己的语言文化出发去看别人的语言文化”,有一个专门的说法,叫“格义”。因此,从跨文化交际的角度看,“正名”所针对的正是“格义”,是对“格义”的补救、升华和超越。 …… “格义”不仅存在于西学东渐和西方理论在中国的传播中,也存在于中学西渐、中国文化的对外传播上。中籍外译大体始于明末传教士,四百多年来始终以西方人为主体。由于中华文化对于西方基督教文化来说是格格不入的异质,外国人在翻译中国文化时也不可避免出现“格义”的现象,不少人会有意无意地将西方文化、西方的价值观、宗教观灌输在他们翻译的作品里。 例如十九世纪伟大的汉学家、《中国经典》的翻译者理雅各就毫不掩饰他的基督教立场。即使是非宗教人士也会抱着欧洲中心主义的眼光,居高临下地看待和翻译中国文化。甚至中国学者自身在翻译时也会有意无意地迎合西方读者,用西方文化对中国文化进行“格义”,例如前人对辜鸿铭《论语》《中庸》译本的一些批评。 这个情况直到现在可以说并无太大改观。上世纪九十年代以来中国大陆学者开始从事古籍英译的人多起来了,但他们在翻译时师法的范本还是前代汉学家的名作。主要表现为即使不是全部,也是基本上原封不动地接受西方学者给出的译名,而那些译名往往是在“格义”背景下创造的。典型的例子如把孔子的“仁”译成基督教色彩浓厚的 benevolence 等。由于习惯,对这一些词我们已经“百姓日用而不知”了。 |

|

因此说这五百年来的中籍外译尽管取得了不少成就,但由于其所处的历史背景,即基本上是西强中弱、中华文化对西方来说是一种异域的他者,翻译从根本上来说是要证明西方的先进与优越。在这样的背景下,说其基本处在有意无意的“格义”阶段,大概并不是危言耸听。 这个情况已经引起了当代汉学家的注意,从上世纪九十年代起,也就是我们国内开始有更多的人在西方早期范本的指导下投身典籍英译的时候,西方汉学家中出现了一股反思的潮流,主张在翻译中国典籍时要摒弃“欧洲中心观”,转而采用“中国中心观”,即“用孔子自己的话来阐明他自己的思想”。 …… 安乐哲们以他们的实践揭开了典籍外译中“正名”阶段到来的序幕。但这场大戏的主角应该是中国的翻译家。因为我们的人数最多,推广、传播中华文化最热心、最积极,很多人更有着强烈的历史使命感。而且从理论上来说,我们对自身文化的阐释应该最有发言权。但是毋庸讳言,要这样做,我们面临着很大的困难。 |

|

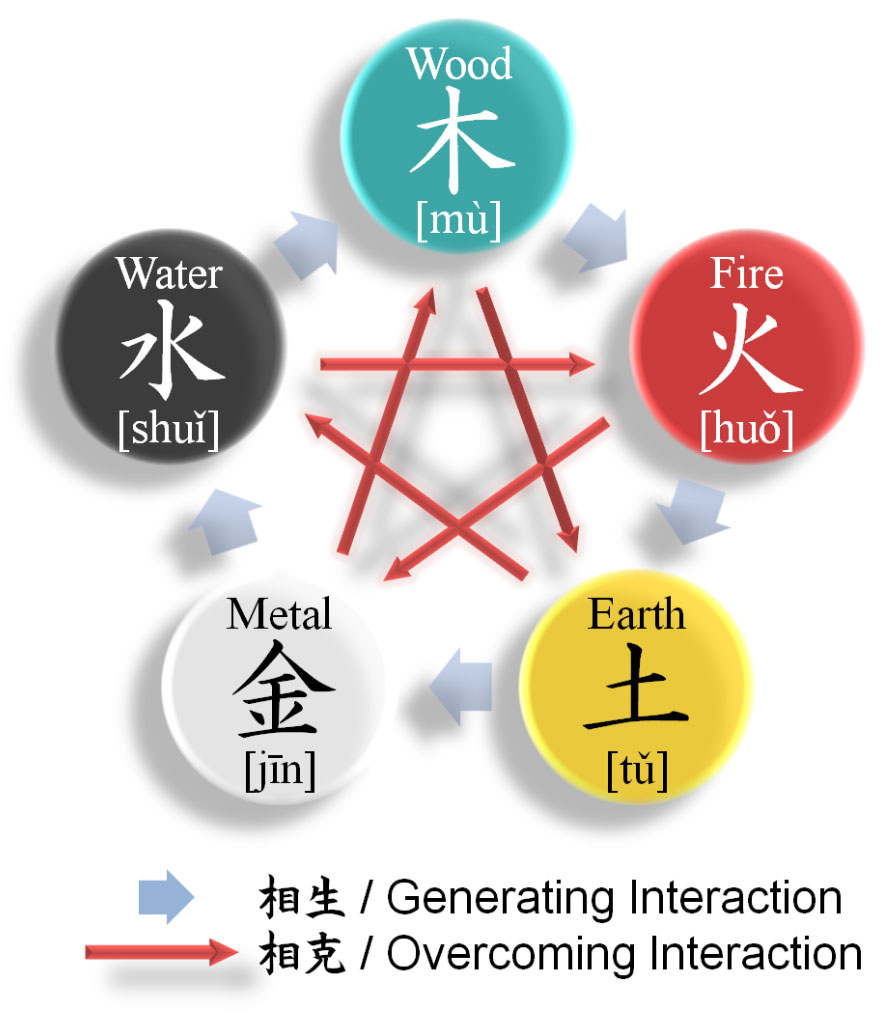

最大的困难在于,经过一个多世纪的西化洗礼,中国人对自己的文化已经陌生了。本来,中西文化属于两个典型的不同体系,各有自己的话语系统。然而,随着一个多世纪来一浪高过一浪的“西化”潮,特别是经过胡适等人提倡的“整理国故”运动,中国学术经历了全套的西式改造,已经变得相当“西化”了。所谓“整理国故”,就是用西方的学科体系来改造中国传统的学术体系,建立一门门仿照西方的“学科”。西方的学科,如哲学、历史学、文学、社会学、语言学等等,在中国一一找到了对应物。而每个学科内部的体系、关键的术语、常用的理论,乃至学术争论的焦点,也基本都是来自西方的。以致到现在,就好像我们习惯了穿西装而看不惯宽袖大袍一样,离开西方学术架构,我们已经不知道如何去看中国文化了。 上面提到由于“格义”式的翻译,中国典籍在西方人看来就像西方哲学著作的儿童版,这其实已经反映在我们自己的哲学史上。试打开任何一本所谓“中国哲学史”著作,老子是“朴素的辩证法”,王充是“朴素的唯物主义”。什么叫“朴素”?朴素就是原始、就是幼稚,两千五百年前的老子只是两千五百年后的黑格尔的幼稚版? 还有,提到庄子,帽子有一大堆,“唯心主义、相对主义、虚无主义、厌世主义、悲观主义”,都是从西方哲学史上抄来的术语。而对于我们自身的学术传统及学科架构,从西汉刘向的《七略》到清代《四库全书》的“四部”体系,我们很多人甚至比外国汉学家还要陌生。不但陌生,而且还感受不到其中的意义,甚至觉得麻烦。 比方说“哲学”多干脆,可要到古代找哲学著作,却既在“经”部,又在“子”部,甚至还在“集”部(例如扬雄、韩愈、张栻、朱熹等的文集)。 讨论“文学”,固然大多在“集”部,但“经”部、“子”部、“史”部里都有。而传统的学科要跟西方接轨就更麻烦。如“训诂之学”,今天要分别属于词汇学、语义学、修辞学、风格学、语法学、语源学,当然还有语用学。似乎今天西方语言学每产生一个新分支,我们总能在训诂学里找到相应的内容。但完整的训诂学应该是什么面貌,我们已说不清了。 我们自己不懂,就更不知道如何翻译。对于前人的翻译成果,我们也没有能力去辨别它到底是不是“格义”的结果,当然就无法去“正名”了。比如前面安乐哲批评的某些术语翻译,我们也许会感到新奇,但恐怕也很难进行有意义的批评。 再举两个目前还没有人(包括安乐哲)提过的例子,我认为是“格义”。一个是汉字的“字”翻成 character,一个是阴阳五行的“行”译成 element。 为什么说 character 是格义?因为 character 的意义是不可分割的图形,西文中一个字母叫 letter,也叫 character。在早期西方人看来,每个汉字就像一个图形,因此译成 Chinese character。我们不要小看这个误译,很多重大问题比如“汉字落后论”,归根到底就是从这里来的。 试想,学习西方一种语言只要学会二三十个 character,加上各种变化也才几十个;如果汉字相当于字母,学习汉语却要记住几千个、甚至几万个 character,这种文字还不落后吗?这个译法掩盖了汉字的最大特点也是优点,即可分析性。而这正是汉字科学性、系统性、实用性的基础,使得汉语文字学能够成为一门独立的语言学学科。汉字分析的第一步是可以分析成“独体字”和“合体字”,“独体为文,合体为字”,“文”也是“字”。 如果把“字”译成 character,那“文”怎么译?中国语言史上最有名的著作《说文解字》的书名怎么翻译?恐怕除了音译成 Shuo Wen Jie Zi 别无他法。 “五行”翻译为 five elements,这也是用西方文化对中华文化“格义”的结果。其原因是因为西方人熟悉产生于印度、又从印度传到希腊的“四大元素”——风火水土。看到“五行”木火土金水里有三个跟其相同,于是就想当然地进行了类推比附。但这一“格义”的结果完全无视中国文化的独特性,把它变成了“西方哲学的儿童版”。 事实上“五行”和“四大”体现了中西两种哲学的根本区别。前者是动态的而后者是静态的。中国哲学的核心概念,“易”也好,“道”也好,“阴阳五行”也好,都是动态的。西方的原子论却是静态的。动态哲学强调“生成”,静态哲学强调“分析”。譬如语言学,中国从字开始,“因字而生句,积句而成章,积章而成篇”;西方却从句开始,一步步往下细分。“五行”在中国文化中的最大意义在于它的运动性、它的相生相克规律。如果成了孤立的 element,就没有什么意义了。罗思文和安乐哲认识到中国文化的根本特性是“不变”和“变”,就是看到了它的动态性,认为这一特性还影响到了汉语组织方式。这是很有见地的。 |

|

这只是两个具体例子。其实从更宏观的层面上看,中华文化的整体架构也在面临着被格义的结果。体现中华文化总体学术的是从《隋书·经籍志》开始确立的“四部”即“经史子集”架构。“经史子集”怎么翻?我见到最多的是译成“classics, history, philosophy, literature(或 anthology)”。放到西方的语境下看,这四类不正等于西方的“文、史、哲”加上“古典学”(西方人从 classics 更多地联想起的恐怕还是希腊罗马的“古典”)?这样当然可以轻而易举地把中国学术纳入西方文化的体系,但从一开始就显现中华文化的“浅近”和“不足”。这一事实更说明了“正名”的必要性和困难性。 那么,怎么做好“正名”呢?我认为,有两条是必须的: 第一,要加强对中华文化本身的学习与研究,真正理解中华文化的精髓。 前面说,我们有比外国人更能理解中华文化的条件,这是由于我们的文化基因和我们的语言背景。但实际上,由于长达一个多世纪的自我放逐,我们离了解真正的传统文化已经很远,学习外语的人尤其如此。整个社会、尤其是有志于从事中华文化外译者必须要切实地补好这一课。 第二,一定要把它当作一个系统工程去进行。 翻译一种异文化,通常是从局部、具体、个别的作品着手的,只有到了一定时期才会有比较宏观的统盘考虑。汉唐翻译佛经是这么一个过程,明末以来引进西方文化也是这么一个过程。中国文化译介到海外,除了理雅各整体翻译了《四书五经》之外,总体也是这么一个过程。但现在既由我们自己来做这么一个工作,就有可能从一开始进行整体的考虑。具体来说,可以从四部目录开始,从总体上先弄清中国文化的架构。然后分门别类(与西方的“学科”可能合,可能不合)对关键术语进行梳理,搜集、比较现有的译本,分工合作、集思广益,既从大处着眼,又从各个局部、各个细节着手,来逐步完善这一工作。 而从译名处理的具体技术层面上,我想提出两点具体建议。 第一,一定要有全局观。 由于语言和文化的体系性,一个词、一个术语的翻译往往会“牵一发而动全身”。严复说:“一名之立,旬日踟蹰。”外语译成中文时是如此,中文译成外文时更是如此。洪堡特说,除借词以外,语言中每个词都不是孤立的存在,它的背后是整个语言。我们接触到的可能只是个别词语,但背后涉及的可能是个体系。 例如宋词的“词”怎么译?现在通常是两个译法,音译 ci 或者意译 lyric。也有两者加在一起,ci poem 或 ci lyric。但 ci不提供任何信息,lyric 怕会引起误导。就“词”译“词”,也许任务完成了,但放到系统里,就有问题了。Lyric 一词在英文语境里对应的词是 epic;而在中文里一般译为“抒情诗”,所对应的是“叙事诗”;而“词”本来是相对于唐代的“诗”的。译成 lyric,在英汉语的读者头脑里都引不起“这是有别于‘诗’的一种新诗体”的想象。因此,在翻译“词”的时候,脑子里应该有“诗、曲”等整个中国诗体体系。 |

|

第二,慎用音译,敢创新词。 由于中西文化属于完全不同的体系,西学东渐的结果是西方的事物在中国大多有了中国版,新词新语大量增加。来而不往非礼也,中华文化传译中此有彼无的事物、概念非常普遍。除了赋旧词以新义这一容易坠入“格义”陷阱的手段外,创造新词是不可避免的。 创造新词有两个途径:音译和造译。 音译不附载任何信息,对读者来说等于不译。有人津津乐道于汉语的 jiaozi 已被英语接受,但要是我们在西方开一家餐馆卖点心,上面写满了 jiaozi, baozi, mantou, shaomai, youtiao 之类,我们自己也会感到不好意思吧? 音译是不得已的最后一招,或者某词语的功能信息要大于意义信息。譬如地名中的专名部分,尽管取名时大多有意义,但翻译时绝大多数采用音译,因为这时的地名信息意义要大大压倒其本身的字义。而在本身有意义信息需要传递时就不太合适。 造译是创造新词。中国人使用中文胆大包天,但使用外文往往过于谨慎。在英译中时可以肆无忌惮地造新词、用新句式,但在中译英时几乎不敢创造新词,没有对应词就用解释法,实在不行就用汉语拼音。其实创造新词是英语发展的常态,英美的报纸上几乎天天在造新词。 许多以英语为第二语言的写作者也经常造新词,特别是从事理论构建和跨文化交流活动的人,譬如语言学家。我们熟悉的叶斯柏森、乔姆斯基、韩礼德等的书里充满了他们自创的名词术语,因为他们感到旧有的术语不能表达他们的确切想法。这对我们应该有启发。 中华文化与西方文化是如此不同,在交流中为什么不能创造新词呢?那么,什么样的词能深入人心,甚至变成有关语言的组成部分呢?无疑是利用目的语构词法创造的新词。音译可以有,实际上也已经有了不少,如 jiaozi、baozi、dama 等,但利用英语构词法创造的新词如 geilivable(给力)、No Z turn(不折腾)等肯定更容易记住。 造新词主要采用合成法,这样在成系列的术语里还容易通过词形建立一定的联系,更便于理解和传播。 本文提出了一个新观点,即“格义”是两种异质文化初接触的常态,具有跨文化交际的普遍意义。“格义”之后的必要途径是“正名”,从各自文化本身来认识其名称术语的真正含义,并努力在翻译中体现出来。中华文化对外传译正处在“第二次出发”的大好时机,走好这条路要从“正名”开始。 那么,“正名”之后怎么办?其实前人已有过两种答案。一种是陈寅恪提出的,他从佛藏中找了“融通”一词,例子是“北宋以后援儒入释之理学”。但他认为这不过是“格义”的升级版。真正的高级版应该是:“其真能于思想上自成系统,有所创获者,必须一方面吸收输入外来之学说,一方面不忘本来民族之地位。”亦即将两者完美地结合起来。 另一种是徐光启提出的“欲求超胜,必须会通;会通之前,先须翻译”。即在正确的翻译(“正名”)之后,还要经过“会通”和“超胜”两个阶段,最高阶段是“超胜”。其实“会通”就是“融通”,真正的高级阶段应该是“超胜”,超越引进的文化。徐光启是在西学东渐时说这番话的,他的希望是在翻译、会通西方的历书之学后能超胜之。而今天的东学西渐也应该如此,经过“格义”和“正名”,真正的中华文化价值传到西方之后,也应该通过“会通”最后“超胜”中华传统文化。东西方民族共同努力,将来必将形成的是同时超胜东、西方传统文化的人类新文化。我们正在为这一远大目标作奠基性的工作,可说是利在当代,功在后世。 |

|

作者简介 潘文国,男,1944年9月生。华东师范大学终身教授、博士生导师。华东师范大学校务委员会委员、应用语言研究所所长。中国英汉语比较研究会会长、中国音韵学研究会理事、上海语文学会副会长、上海翻译家协会理事。华东师大对外汉语学科创始人和学科带头人。 潘文国先生是国内外著名语言学家、中英双语专家,在汉英对比研究、汉语字本位理论、汉语等韵理论、汉语构词法史、中外命名艺术、西方翻译理论、哲学语言学、对外汉语学等方面均具重要影响。他的研究以“博通古今”“兼赅中外”为特色,在学界独树一帜。已出版专著九部、译著五部、编著十余部,发表论文一百七十余篇。 |

【编后记】 潘文国老师的文章写得很好,把跨文化翻译这一问题提高到了一个新的高度,厘清了很多问题。 不过有一些地方我觉得还可以商榷。例如:“音译不附载任何信息,对读者来说等于不译”。 音译的确是一种“不译”,但是“不译”不等于“不释”,包括文中短注释和辞典等的长注释。 也就是说:“零翻译”不等于“零注释”,音译之后还需要撰写注释。 如果只音译、不注释,我们中国人也看不懂什么是“披萨”,什么是“可口可乐”。现在麦当劳店里写满了“汉堡”,中国人仍然看得懂,麦当劳的人也没有觉得不好意思。 |

|

潘老师推崇“造新词”是完全正确的,但是新词仍然需要注释。外国人看见 geilivable 一词的确可以立即知道这是在说一种能力,但是具体是什么能力,仍然不知道,仍然需要看注释或者查字典。 另外,一旦外国人知道 geilivable 来自 geili、含义一样,他们立即会偷懒,直接说 geili 了。就好像中国人知道“威士忌酒”是一种酒之后,就直接说“威士忌”了。 Geilivable 相比于 geili 的好处是比较容易理解,因为能够“望文生义”,但是时间一长,外国人知道其含义之后,优点就变成缺点了:太啰嗦。 我在《译龙风云》第九章的 9-2 节中讨论了这一“翻译经济学”现象,可以点击直接下载,欢迎大家指教。 黄佶编辑并配图,2018年2月11日 |

(返回顶部) |

返回首页 《译龙风云——文化负载词的翻译:争议及研究》全文免费下载 |